ヘギー :: キャラクターストーリー

子供の頃の思い出はあまり憶えていない。

子供の頃の思い出はあまり憶えていない。

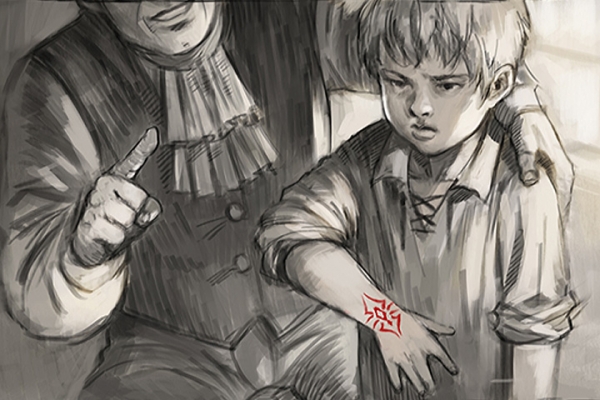

物心がついた時に、最初に目に入ったのは自分の手首のところに描かれていた刻印だった。

まるで蜘蛛を形象化したかのような、八つの足が描かれた奇妙な刻印だった。

僕はその刻印を見る度に、えもいわれぬ恐怖感に襲われていた。

「その刻印はケルー家の子にしか与えられない、栄えある勲章だ。」

僕が刻印を消したがる度に、両親はそう言いながら僕を宥めていた。

その一言で全ての恐怖感が消えることはなかった。

しかし、時間が経つにつれ、次第に恐ろしさよりは慣れの感情が自分の中に浸透していった。

家では常に独りで過ごす時間が多かった。

両親が家に泊まれる日は数えられるほどで、少なかった。

大きな屋敷にて独りで過ごす日々を送っていたが、

特に不便を感じることはなかった。

あの日は刈入れ真っ最中の、ある秋の日だった。

両親が久しぶりに帰って来たので、みんなで食事を済ませた。

食事後、真剣な顔をして近づいてきた父は、翌朝一緒に行きたい場所があるといい、僕の肩の上に手をそっと置いた。

その言葉に僕は浮かれ気分になった。

家族で行く、初めてのお出かけだ。

僕はわくわくする気持ちを鎮めながら、眠りについた。

その日の夜だった。

誰かが上げた悲鳴で僕は目が覚めた。そして、しばらく悲鳴は続いた。

きっと何かが起きている。

廊下に飛び出した僕は、声が聞こえる方向へ向かった。

着いた先は両親の部屋だった。扉は開いていた。

「!!!」

部屋の中に足を踏み入れた瞬間、僕は思わず悲鳴を上げてしまいそうになった。

真っ赤な血が部屋中に水たまり状となって広がっていた。

部屋の至る所に、人が血を流して倒れたまま微動だにしなかった。

信じられない光景を目の当たりにした僕は、足から力が抜けて跪いてしまった。

多くの使用人たちの死体の中から、すでに死を迎えた父親と母親の顔が見えた。

「お父さん!お母さん……!」

僕の叫びを聞いた一人の男が僕の方に振り向いた。

暗い部屋の中で覆面をした男は、母の遺体を見下ろしていた。

覆面男の手にはとても変わっている形の短剣が握られていた。

短剣2つの柄を繋ぎ合わせて作られたような剣、デュアルダガーだった。

剣からポタポタと、鮮血が滴り落ちていた。

両親を殺したのは、この男に間違いない。

気がついた時は、僕は叫びながら男のほうに飛びかかっていた。

剣を持っている人に何の策略もなく、素手で飛びかかるとは無謀すぎる行動だった。

しかし、僕は覆面男への恐怖や怒りでまともな判断ができなくなっていた。

覆面男は殴りかかる僕を素早く避け、目の前で短剣を一度振り回した。

右目の上が熱くなる感覚と共にドバッと鮮血が流れてくる。

熱い血液が目の上から流れ落ち、片方の視野を遮った。

僕は一瞬立ち止まった。

それが過ちだった。

覆面男は隙を与えず、近づいてきて僕の腹部に拳を突き込んだ。

激痛と同時に目の前が真っ暗になった。

僕は眩暈を感じながら倒れそうになり、その場に座り込んだ。

覆面男はすぐにでも剣を振りおろし、僕の命を奪うことができただろう。

しかし、男は僕の予想とは正反対な行動をとった。

覆面男は、じっと立ったまま僕を見つめて、被っていた覆面を外して顔をさらけ出した。

覆面の裏から冷たい印象の男の顔が見えた。

男は持っていた短剣をゆっくり下ろし、

空虚な目をして僕を見下ろした。

しんとした静寂が部屋中に行き渡った。

男の無機質な視線や静けさからくる重圧感に打ちひしがれ、胸が破裂しそうになった。

男はしばらくして重い口を開いた。

「お前の両親のようにここで死ぬか。でなければ俺の下で生きるか、どちらか選べ。」

それは選択という言葉に見せかけた宣告に近かった。

僕は男を睨みつけるだけで、答えなかった。

死と服従の間に立たされた僕は、どちらも選ばなかった。

この人殺しはどうして僕を殺さなかったのだろう?

僕はなぜ人殺しに付いてここまで来たのだろう?

暗い部屋の中で、疑問だけが脳内に降り積もっていく。

同じ質問が数百回も頭の中に繰り返される。

なぜあの時、何の答えもできなかったか、幾度となく自問する。

結局、僕は死から逃げるために服従を選んだのだろうか?

結論に辿り着けないまま、己の命を救ってもらうために

人殺しにのこのこ付いてきた自分が悔しかった。

「エイルだ、エイル!」

扉の外側から騒がしい笑い声が聞こえてきた。

今の僕をあざ笑うような声だった。

時々聞こえてくるその笑い声が、僕の頭の中をさらに複雑にする。

部屋の中に入ってくる声が、全部まだ幼い子供たちのものだったからだ。

あの人殺しはこの家で子供たちと住んでいる。

自分の両親を残虐に殺した人殺しが子供たちと一緒に暮らしていることに、何とも言えない複雑な感情をおぼえた。

そしてここには人殺しや小さな子供たちだけではなく、僕と同年代の子たちも一緒に生活しているようだった。

僕に食事を持ってきてくれるアジェイスという女の子も僕と同じ年頃だった。

部屋の扉を開けて、誰かが中に入って来た。

隙間から漏れ出してくる日差しを避けて、僕は身体をさらに丸めた。

ため息が混じった声と共に僕の方に近づく足音が聞こえてきた。

「おい、お前。ずっと食べなかったら飢え死にするぞ?」

人殺しの声だった。

部屋のベッドには、昨夜アジェイスが持ってきてくれた食事がそのまま置いてあった。

ふん、食べるかどうかなんてお前には関係ない。

僕は抑えきれない怒りを我慢しようと必死だった。

今すぐにでもあいつをたたきのめしたい。

だが奴は、僕の気持ちをものともせず、ベッドの上に置かれたお皿を手に取り、カチャカチャと音を立てながら食べ始めた。

そして咀嚼しながら話を続けた。

「ずっとこうしているつもりなら、どうして俺について来た?あそこで死ねばよかったじゃないか。」

奴の自分勝手な発言に、我慢の限界がきた。

僕は顔を上げ、目の前でのんきに座っている奴を睨みつけた。

そうすると、奴は僕の目を見てせせら笑った。

「よし。じゃあ、これはどうだ?」

人殺しは僕に新しい提案をした。

奴が吐く戯言は今回も詭弁にしか聞こえない。

「俺から幻影術を学べ。その代わり訓練中、いつでも俺を殺していい。俺を殺して、お前の両親の復讐をしろ。」

しかし、以前とは違って今回の提案には復讐という名目が付いていた。

僕は彼の提案を受け入れた。

復讐を選んだのだ。

人殺しはエイルというダサい名前だった。

人殺しはエイルというダサい名前だった。

僕が提案を受け入れると、エイルは短剣を1つ手渡し、いつでも襲いかかってきていいと言った。

武器まで渡しながら復讐するチャンスを与えてくれるわけだから、僕がその提案を断る理由はなかった。

「何だ、のろまだな。カタツムリと友達になる気か?」

僕は毎日のようにエイルに挑戦した。

両親の仇を取るため。

僕は彼の首を狙って短剣を幾度となく振り回した。

しかし彼は僕の攻撃をあまりにも簡単に避けていた。

まるで、僕がどうやって攻めるかを、すでに知っているかのように。

「普通の剣は、何でも斬るが、幻影剣は斬ろうとするものだけ斬れるようコントロールできるのさ。 」

彼は僕の挑発が終わると、偉ぶりながら僕に幻影術を教えた。

彼が言う幻影剣とは、精神力によって作られた、実在しない剣のことだった。

幻影剣は普通の剣とは違って術師が必要とする時のみ、実体化される剣だった。

いわゆる、普通の剣は鎧を着た敵を攻撃する時、鎧に当たって致命傷を与えることが難しいが、幻影剣を使うと、鎧に直接触れなくても敵の身体、ひいては敵の臓器を直接斬ることも可能ということだった。

「幻影術は、ケルー家だけの特技さ。生まれつき持っているだろうから、すぐにできるさ。」

幻影術を習って、エイルに復讐しようと決めたのと同時に、僕には一つ疑問が生まれた。

彼の話によると、幻影魔法と幻影術はケルー家の人間だけが使える。

僕の手首に描かれている刻印、この刻印はケルー家の一族である証だ。

だから僕が幻影術を扱えるのは当然のことだった。

しかしエイルの奴も幻影術を扱えるではないか。

これはエイルの奴が僕と同じケルー家の人間だってことじゃないか。

だとしたら、なぜ奴は両親を殺したんだ。

様々な疑問が湧いてきたが、彼に直接問いかけることはできなかった。

この森の中の小さな家にはエイルを含め、10人くらいの子供たちが一緒に生活していた。

子供たちはお互いのことを家族と呼び合った。

まだ家事ができない8歳以下の小さな子供たちが7人いて、

この子たちの面倒を見て家事を担当しているリア、ミシェル、アジェイスみたいに僕と同年代の子たちもいた。

大人は一人もいなかった。

あ、唯一の一人。ロード博士という人が、家の裏側にある別室で暮らしているという話を聞いたが、僕はまだ一度も出くわしていない。

とにかく、その人を除くとこの家には全員子供しかいなかった。

僕はだんだん幻影剣を実体化することに慣れてきた。

そして複数の幻影剣を同時に作ることもできるようになった。

僕は精神力を集中して、幻影の短剣6つを同時に作って四方に投げた。

周りには丸太で作られた的が置かれていた。

僕の意識によって素早く飛ばされた幻影剣が、的である6つの丸太を一瞬にして貫いた。

「ヘギー、すごい!まだ学び始めてあまり経っていないのに全部…!」

僕の練習を見ていたアジェイスが嘆声を上げた。

たった、これくらいのことで大げさになるなんて、僕のことをからかっているんだなと思った。

後ろを振り向いてみたら、アジェイスが目を丸くして感心した表情をしていた。

これはからかっている人の顔ではない。

そういえば、こいつは初めて会った時からこんな性格だったなーと思った。

別に深く考えていないというか、明るいって言えばいいのか。変わっている奴だった。

「そりゃあ、僕は天才だから、出来ないことなんてない。」

僕の一言にアジェイスが冷たい目をして僕を見た。

事実通り話しただけなのに、自分の目で見たことを認めようとしない奴だった。

とはいっても、アジェイスはこの家の住人の中でも一番気楽に話せる相手の一人だった。

常に、首に包帯を巻いているこの短髪の少女は、僕がここに初めて来た時から一度も見逃さず、僕の後ろを、ちょろちょろといつも付いてきた。

僕が一貫して無視する態度をとっても、仲良くしようと毎日のように絡んでくるせいで僕はお手上げするしかなかった。そして、気付いたら一言、二言くらいは交わせる仲になっていた。

僕の予想とは違ってここの子供たちは平凡な子達で、とても優しかった。

僕が日課のようにエイルの奴の命を狙って襲いかかる姿を見ながらも、僕に嫌味のひとつも言う子はいなかった。

僕が混乱している理由はそれだけではなかった。

この前、ミシェルという女の子が急に発作を起こした。

彼女はいきなり倒れて、呼吸困難を起こしたように息が荒くなっていた。

周りの皆がパニック状態になり、エイルを探した。

ちょうど駆けつけたエイルが、治癒魔法を使って応急措置をした。

幸い、ミシェルは容態を取り戻した。

そして、その時僕はエイルに抱かれて運ばれるミシェルの膝から僕と同じ刻印を見つけた。

蜘蛛を形象化したような8つの足が描かれている刻印だった。

『その刻印はケルー家の子にしか与えられない、栄えある勲章だ。』

幼い頃聞いた両親の一言が頭の中を一言が頭の中を駆け巡っていた。

僕は手首の刻印をもう一度見つめた。

ズキズキと鈍い痛みを感じる。

子供の頃よく感じていた得体の知れない不安感が、再び訪れる。

一体ここの子供たちは何のためにここに集まったのだろう。

ケルー家とは何の関係があるのだろう。

僕は混乱した気持ちを引き締めるために、もう一度幻影術に集中することにした。

これ以上迷っているわけにはいかない。

僕の目標はあくまでも両親の仇を取ることだから。

悪夢を見た。

夢の中での僕は、あの日の自分の家にいた。

家にいた全ての人が殺されたあの日だった。

僕は母親の部屋にもう一度入った。

部屋の中は未だに真っ赤な血の海になっていた。

足首が沈むほどの真っ赤な血の海。

その下から、巨大な泡のような何かがゆっくりと噴き上がる。

「無念だ……ヘギー。」

あれはあの日、命を落とした数人の使用人と両親だった。

血まみれになった死人たち。彼らはゆっくりと顔を上げ、僕を見つめて近づいてきた。

「晴らしておくれ……仇を……。」

「我々の無念の死を……」

死者たちは僕の身体にしがみつき、哀願した。

血だまりの中に僕を引きずりこもうとする気がした。

僕は彼らに、必ずエイルの奴に復讐すると言った。

死んだ母親を掴んで、必ず仇を討つと叫んだ。

その瞬間、母親の顔はアジェイスの顔に突然切り変わった。

「いえ、あなたにはできない、ヘギーはエイルの家族だから。」

その言葉に僕は心臓が締め付けられるような痛みを感じた。

死んだアジェイスの瞳が僕を血だまりの中に引き寄せた。

才能だったのか、僕の幻影術の腕はすぐ上達した。

いつの間にか僕は、エイルよりも幻影術を上手く扱えるようになっていた。

今日の対決も奴がズルして急に体術で反撃してこなかったら、きっと僕の勝ちだったんだろう。

「ヘギー、俺を殺した後は守るために生きろ。」

対決が終わった後、エイルはまた説教をし始めた。

僕は奴がそんなことを言う度に、かっとして抑えきれない怒りを我慢できなかった。

「憎悪は一時的な力だ。目標を失うと一瞬で消える。誰かの助けになる力を学べ、ヘギー。 そうしたら、最後まで道を失わずに済む。」

僕の人生をめちゃくちゃにしたくせに、今更偉そうに話す奴を見ることが疎ましかった。

「笑わせるな!」

僕はエイルの方に向かって叫んだ。全く馬鹿げた話だ。

奴のせいで一人ぼっちになった僕に、守りたいものなんかあるわけない。

時間が経つにつれ、僕の復讐への決心は揺らぎ始めた。

時間が経つにつれ、僕の復讐への決心は揺らぎ始めた。

エイルは僕の家族を殺した人殺しだ。

その事実は変わらない。

しかしエイルはその事実と同時に、ここにいる子供たちの家族だった。

僕がエイルを殺したら、子供たちは僕と同じく家族を失うことになる。

僕はこの家の人々の家族を殺したいのだろうか?

その疑問が僕の戸惑いの始まりだった。

「お前…治療魔法を知っていると言ったな?僕に治療魔法を教えろ。殺すのはその後だ。」

訓練が終わった後、僕はエイルにそう言った。

いつかエイルがミシェルに使用した治療魔法を思い出したのだ。

その能力があれば、万が一自分がエイルに怪我を負わせても使えるだろう。

殺すか生かすかはまだ判断がつかないから、二つの力をどちらも学んでおけばいいと思った。

決して、この間のエイルの助言を受け入れたわけじゃない。

僕の言葉を聞いてエイルはニヤッと笑いながら近づいてきた。

「頼んでいるのに、その言い草はなんだ?丁寧に、教えてくださいって言わなきゃな!」

エイルは後ろから僕の首に腕を巻き、首を軽く締めながら もう一度頼んでみろと脅かし始めた。

結局、僕がもう一度頼むまで奴は僕の首を絞めたまま放してくれなかった。

やっぱりこいつに頼むんじゃなかったと思った。

夢から覚めた後も悪夢は続いた。

僕にはだんだん現実にまで両親と死んでいるアジェイスの姿をした幻影が見え始めた。

きっとこうして狂っていくのだろう。

両親は復讐を急いでと哀願し、アジェイスは一緒に家族になろうと誘ってきた。

皆が僕を恨みがましい視線で見つめていた。

僕は幻影を避け、全てのことに目をそらして逃げていた。

両親の幻影を見る度に幻影術の訓練に集中し、アジェイスの幻影を見る度にエイルから学んだ治療魔法を研究した。

いざ、その時がきたら決断できると思っていた。

僕はそうやって何もかも、決断を避けながら現状維持という殻の中に隠れてしまった。

そしてある日、僕は一人の男の幻影を見た。

その男は、僕と同じ顔をした幻影だった。

幻影の登場と共に、ケルー家の刻印からズキズキする痛みを感じた。

自分の姿をした幻影が僕に手を差し伸べた。

僕は幻影を避け逃げた。

手首を刺すような痛みが止まらない。

僕は家から離れ、当てもなく森の中をただひたすら走った。

どんな幻影も、僕のことを見つけられないように。

足任せに歩いていたら、いつの間にか夕方になっていた。

僕は結局、何も決められず家の方に帰っていた。

「ヘギー!」

アジェイスが僕の方に向かって叫びながら走ってきた。

彼女の後ろには一群の人たちが追っかけてきていた。

初めて見る連中だった。

「逃げなきゃ!ついて来て!」

アジェイスは必死になって走ってきては、僕の手を引っ張った。

僕はわけも分からないまま、彼女の手に引かれて森と繋がっている山の稜線を走り始めた。

追撃者たちから逃れるために、僕たちは無我夢中で山道を走った。

追撃者たちの足音がだんだん遠くなっていった。

「どういうこと?どうして逃げなきゃいけないのか説明してくれ!」

走るスピードを少し落としながら僕はアジェイスに向かって質問を投げた。

僕としてはまずは状況把握をしたい気持ちが先走っていた。

「あれは……ケルー家の兵士たちよ。」

その言葉に僕はアジェイスの手を振り切った。

「何?じゃあ僕は逃げる理由がないじゃないか!僕を助けるために来たのかも…。」

いつもとは違う真剣な彼女の眼差しが、僕の目を直視していた。

「…エイルのために言わないでおこうとしたけど、この状況だから言うわ。」

アジェイスは首に巻いた包帯を外し始めた。

普段、一度も外したことがない包帯だった。

そして見えてきた彼女の首には僕と同じ刻印があった。

ケルー家の刻印。

「ええ。わたしもケルー家の子供。ここにいる子供たちのほとんどが刻印を持っている。」

そして、彼女はためらいながら話を切り出した。

「なぜなら、この刻印は魔物を植えたという印だから。」

アジェイスは真剣な眼差しで話しながら僕の手を再び引っ張り出した。

彼女は急ぎながら話を続けた。

アジェイスの話によると、人間の身体の中で育てられた魔物は強力な力を持つという。

その魔物を手に入れるためにケルー家の呪術師たちは、わざと子供たちを育てると同時に、子供の身体の中の魔物も育て始めた。

子供たちの身体に刻まれた「刻印」は家紋の刻印を意味するのではなく、呪術師たちが魔物を植え込んだという印だった。

子供たちの体内の魔物が目覚めようとする時、それを阻止できる唯一の方法は

ケルー家の魔法石を通じて魔力を注入することのみであった。

偶然この事実を知ったエイルは、家紋石を盗み、子供たちを連れて家から逃げ出した。

そして一族の目を忍んであちこちを転々としながら、一族の追跡者たちから逃れてきたと言った。

「あなたの両親を殺した理由も、彼らがわたしたち全員を処分しようとしたからだった。そしてそこであなたを発見したの。」

「今僕にその話を信じろっていうのか?!」

僕の両親がケルー家の子供たちを処分しようとしていたと?

そんなはずがない。

僕は彼女に反論するために声を荒げた。

その時だった。

アジェイスの表情をこわばらせながら、視線が僕の背後へと向かった。

気付いたらいつの間にか僕たちを追いかけてきたケルー家の兵士たちがいた。

兵士の一人が僕の方に向かってスタッフを構えた。

「ヘギー!危ない!!」

その途端、 アジェイスが僕の身体をかばった。

目には見えない魔法の力が彼女の身体を貫いた。

身体を支えきれなくなった彼女は、地面に倒れてしまった。

僕はアジェイスの身体を辛うじて支えていた。

「アジェイス!」

アジェイスの身体が激しく震え、荒い息を吐きつづけた。

彼女の姿は、いつか見たミシェルの姿に重なって見えた。

何とも言えない恐怖感が襲ってくる。

「やめろ!ヘギーは大切な実験台だといったじゃないか!」

アジェイスを襲った群れの中の一人が前に出て、スタッフを持った兵士に向かって大声で叫んでいる。

何らかの理由で直接僕を攻撃しそうには見えなかった。

僕はアジェイスの身体を起こして一緒に逃げ出そうとした。

しかし、起こそうとしてもアジェイスは僕の手を押しのける。

「…ヘギー、逃げて…わたしはもうすぐ魔物になるわ。」

彼女が一体何を言っているのか、僕は知るすべがなかった。

「エイルが助けてくれるまでは、発作はおさまらない。」

彼女がなぜ、僕を押しのけているのか、理解できなかった。

「わたしは、わたしの命をかけてでも守るわ。」

彼女がなぜ、悲しい目をして涙を流しながら僕を見つめているか。

「なぜならヘギーは…わたしたちの家族だから。」

彼女の身体から巨大な刺が突き出た。

骨を砕いて、肌を破って突き出た異形のソレはもう人間の形状ではなかった。

アジェイスという存在そのものが毀損されるような悲惨な死だった。

一人の男が近づき、かつてはアジェイスだった存在の身体に剣を突き刺した。

さっき僕のことを実験体と言った男だった。

男の剣が魔物をゆっくりと貫通していくと同時に、苦しいのだろうか魔物の刺がビクッと動いた。

「どうして子供たちを魔物にするかわかるか?」

彼が恐怖に満ちた僕の目を見つめながら話しはじめた。

「育てられた宿主たちは、後で魔物になっても一族の人間を攻撃しないんだ。」

男が一体何の話をしているのか、到底受け入れられなかった。

そして、何もできなかった。

目の前で起きた凄惨な出来事の恐怖に包まれ、すべての理性が麻痺したせいだろう。

何が天才だ。

呆然としている僕に向かって、兵士たちがゆっくりと近づいてきた。

なにもできなかったくせに。

その瞬間、エイルが現れ兵士たちを幻影術で僕から切り離した。

アジェイス。

エイルは僕に向かって何か話していた。

ごめん……。

しかし、僕には聞こえなかった。

アジェイス……。

エイルは仕方ないと言わんばかりの表情で、僕を肩に担ぎあげた。

許してくれ、アジェイス……。

僕を肩に背負ったエイルは、兵士たちを避けて素早く逃げ始めた。

しばらく走り続けた。

アジェイスの死を目にした場所からかなり遠くに来たものの、追撃は止みそうになかった。

僕とエイル、二人の体力も限界に達していた。

足が鉛のように重い。

そんな中、急な坂道が現れ、僕の足はとっさに反応し切れなかった。

バランスを失った僕は斜面を滑りながら、地面に転び落ちてしまった。

「大丈夫か?立てるか?」

僕は立ち上がるために力を振り絞った。

しかし、一歩進む度に足首に激痛が走った。

さっき転び落ちた時、足首を酷く痛めてしまったようだ。この状況で、ふんだりけったりだった。

このままだと奴らに捕まってしまう。

僕はそれ以上、逃げられない状況だった。

エイルの表情にも明らかに緊張感が漂っていた。

エイルの表情にも明らかに緊張感が漂っていた。

彼は僕たちが下ってきた斜面の上を見上げた。

兵士たちにもうすぐ追い着かれるだろう。

エイルはゆっくりと僕の方を振り向いた。

「今から俺の話をよく聞け。」

エイルは僕の目を見つめて、手に持っていた両刃の短剣を僕の手に握らせた。

この時はまだ、一緒に兵士たちに立ち向かうために武器を渡してくれたと思っていた。

「これはケルー家の家紋石だ。身に着けていれば、魔物になることを防いでくれる。」

彼が常に付けていたネックレスを僕の首にかけてくれた。

家紋石というお守りを僕に預けてくれたわけだ。

それはつまり、僕1人でも逃げろという意味だった。

「僕一人で逃げろっていうのか?」

エイルはうなずきながら優しく笑った。

「僕はお前を殺そうとしたんだ!なのに、どうして僕を…!」

「お前は俺より上手くやってくれそうな気がする。」

彼は静かに笑い、話し続けた。

一体この男はどうしたらこんな状況で笑えるのだろう。

「俺は守ろうとしたものをすべて失った。だから生き延びたところで意味がない。」

彼は僕に背を向け、兵士たちの方に向き直った。

「ヘギー、お前だけは必ず生き残ってくれ。お前はたった一人残った俺の家族なんだからな、わかったな?」

エイルはその言葉だけを残し、追跡者たちに向かって飛びかかった。

兵士たちは彼に立ち向かい剣を振り回した。

しかし、彼は幻影術を使ってまるで一匹の猛獣のように兵士たちを斬っていった。

複数の幻影剣が空中で血煙を立てていた。

しかし、追跡者たちはエイルに家紋石がないことに気付いて、魔力を注入し始めた。

エイルはアジェイスと同じ最期を迎えた。

僕は再び、大切な存在が魔物になり、粉々に壊れる光景をただ見ている事しかできなかった。

僕に似ている幻影が再び現れる。

全部僕のせいだ…。

幻影は僕が二人を救えるよう、警告してくれていたのだ。

僕の覚悟が足りなかったせいだ。

台無しにしたのは僕だ。

兵士たちの手が僕のほうに近づく。

その手は僕から家族を奪い去った者の手だった。

夜明けの頃だった。

頭が重く、意識が朦朧としていた。

まるで、終わらない悪夢の中にいるような気分だった。

僕はやっと目を開けて周辺を見回った。

周りにはケルー家の兵士たちの死体が転がっている。

朦朧とした意識の中で、彼らが僕とエイルを追いかけていたことを思い出す。

夢じゃなかった。

彼らを避けて逃げた記憶も二人の死も。

そしてこの首に残された家紋石のネックレスまで。

夢じゃない。

エイルも……アジェイスも……子供たちもみんな……。

『ヘギー、俺を殺した後は、守るために生きろ。』

エイルの粋がる声が頭の中で鳴り響く。

悲しみに胸が締め付けられる。

頬をつたって流れた雫がボロボロとこぼれ出す。

守るために生きろって。

ひどいじゃないか。

僕にどうしろっていうんだ。

守りたいと思っていたものを見つけた途端、全部失ってしまったのに…

素直に言うんだった

僕も、あなたたちの家族になりたかったと。

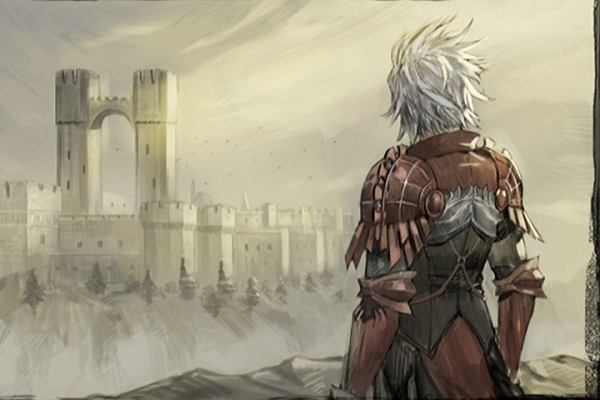

時が流れ、

時が流れ、

ヘギーは内面の幻影と向き合うことに慣れてきた。

エイルが遺してくれた両刃の短剣も今やまるで身体の一部のように感じる。

ヘギーは自分を振り返り自嘲的に笑った。

あの日の自分が今のような心構えだったなら、という考えが浮かび上がったのだ。

いや、今は止めよう。

今は目の前に、すぐさまやるべきことがある。

あの日以来、ヘギーを狙った追っ手が絶えなかった。

それはつまり、まだ子供たちの身体に魔物を植え、育て、戦いで利得を得る邪悪な連中が健在であるということだろう。

見て見ぬふりをするわけにはいかない。

復讐のためでも、生き残るためでもなく、ただ間違ったことを正すためにヘギーは幻影の剣を使うことにした。

ケルー家の邸宅。

今日はここで一族の中心的な人物たちが集まるという情報を得た。

二度とないチャンスだ。

邸宅の扉を開けてヘギーが中へ入る。

ケルー家の貴族たちは驚愕に満ちた目でヘギーの方を振り向いた。

彼らの恐怖に満ちた瞳に、無数の幻影の刃が映った。

それはヘギーが彼らに捧げる鎮魂曲であった。

悪人たちの手によって無残に命を奪われた人々の魂を弔うための鎮魂曲。

魂のレクイエム。

あれから1年が経った。

ヘギーは目的を定めず世界を旅し、やがてある村に辿り着いた。

そこは小さいものの、蜘蛛の守護神やイチゴの名産で冒険者たちの間ではかなり名の知れた村だった。

「早く鐘塔の前に集まれ!」

ヘギーが村の中に立ち入った瞬間、傭兵団の事務所の周辺に集合の鐘音が鳴り、傭兵団員たちが走り出す音が村中に響いた。

傭兵団の出征の命令が下されたようだった。

「新入り!何ここでぼーっとしている!早く鐘塔に集まれ!」

鐘塔に向かう傭兵の中の一人が、ヘギーを誰かと勘違いしたのか、話しかけてきた。

ヘギーは慌てたあまり、手を横に振りながら自分は団員ではないと説明した。

しかし先を急ぐ傭兵には聞こえなかったようだ。

傭兵は独り言を話すかのように話し続けた。

「神物の暴走とは、不吉だ。このままではコレンも危険かもしれない。我々が命を捧げてでも守らなければならない!」

傭兵の最後の一言は、彼女が遺した最後の言葉を思い出させる、

『わたしは、わたしの命をかけてでも守るわ。』

ヘギーは傭兵たちについて、鐘塔へ向かった。

マビノギ英雄伝公式サイト

「ヘギー キャラクターストーリー」より

Copyright © 2009 NEXON Korea Corporation, Licensed to NEXON Co., Ltd. in Japan.