ミリ :: キャラクターストーリー

時は神話の時代、まだ女神の影が降りていない頃…。

時は神話の時代、まだ女神の影が降りていない頃…。

東の大陸の中心には巨大な峰を誇る山々が連なり、その中でも最も高い山は霊山ドリウスと呼ばれていた。

このドリウスには巨大な神殿があった。

荒々しい山脈と濃い霧の中にあった神殿はまるでその存在を隠したがっているようだったが、逆にドリウス周辺の空にはとても目立つ者たちが風を切って羽ばたいていた。

巨大な翼と長い尾、鎧をまとったように艶のある肌をしたドラゴンだ。

霊山ドリウスの神殿は、そのドラゴンを神としてあがめるための場所であり、神殿のあちこちにはドラゴンを象った彫刻や装飾物が並んでいた。

神殿の祭壇の前で銀髪の女性が小さな包みを抱きしめて静かにうつむいている。

女性の顔はまるで凍りついたかのように蒼白だったが、口元には慈愛に満ちた微笑みがかすかに浮かんでいた。

“もう間もなく、時が来ますね。”

女性は聞く者のいない祭壇の前で、独り言のようにつぶやいた。

すると、彼女の言葉に反応したかのように、神殿の祭壇が青みがかった光を放った。

祭壇に置かれた三日月形の遺物が一瞬光ったらしい。

彼女の表情がゆっくりと曇っていく。悲しみに満ちた瞳が、胸に抱く小さな包みに向けられた。

“大変な頼み事ばかりたくさん残してしまいますね。”

女性が抱いている包みの中で、生まれたばかりの女の赤ん坊が眠っていた。

彼女の言葉に同意でもするように、祭壇の遺物がまた光を放つ。

赤ん坊の頬にも青い光が差した。

歴史の時代が到来する前、世界にはドラゴンを神と崇めるドラゴン信仰が存在した。

ドラゴンと意思疎通のできる‘巫女’を中心に、一時根深い信仰を誇っていたドラゴン信仰は、全大陸に渡って数多くの神廟や神殿を遺した。

しかし、ドラゴンと人間の唯一の接点であった巫女が人間の手にかかって命を落とし、それをきっかけにドラゴンと人間、その二つの存在の関係は次第に薄くなり、ついには人間の歴史からドラゴンは姿を消していった。

ドラゴン信仰は力を失い、王国の復興とともに衰退し、消え去った。

歴史の時代の初期には最後まで巫女の存在を記憶し、ドラゴン信仰を守った人々がいたとされているが、彼らも戦争の時代を迎えた後には姿を消し、王国と女神という絶対権力の中に吸収されてしまった。

その記憶を持つ者たちは次第にいなくなり…。

長い月日が流れた。

“姉ちゃんは、変だよ。”

マルがミリを見て言った。

ミリは、何を言っているの?と尋ねるような表情で見つめている。

だが、なぜかマルと目を合わせることはできなかった。

“何が?”

“よく分かんないけどさ…、何か変なんだよ。”

かくれんぼの後から、マルは何かが気に入らない様子だった。

いくら上手に隠れても、びっくりするほど簡単に見つかってしまう。

マルは姉をにらんだ。

ミリがまたその視線を避ける。

マルには姉の態度が怪しくてたまらなかった。

“そういえば、夕食のメニューはマルの好きな焼きタティクみたいよ?早く行かないとなくなっちゃう。”

ミリが夕食のメニューに話題を変えながら足を急がせた。

一人足早に先へ進むと、マルは一緒に行こうとつっけんどんに言ってついて来た。

ミリはそんな弟を見て、かわいくて仕方がないという風に笑った。

マルが近寄ってミリの手を握る。

二人は何事も無かったかのように、また仲良く歩き始めた。

マルの表情を窺っていたミリは、こっそり安堵の息をついた。

もし気づかれたらと思うと、気が気でなかった。

もしもマルにあのことを知られたら、もう二度とかくれんぼはできなくなるかもしれない。

かくれんぼが始まって、ミリが鬼になった時だった。

マルが隠れたのを確認した彼女は、まず周りの草や土、そして折れた木の枝を触り始めた。

草からは青。

彼女は森の道に沿って楽しそうに駆けていくマルの気分を感じることができた。

折れた木の枝は朱色。

倒れた木の柱を乗り越える楽しさ、丘の上にある神廟に向かって走る時の爽快さが続く。

最後に、神廟のすべすべした木の柱は紫。

神廟の内側に身を隠して彼女を待つマルの、胸の高鳴りを感じた。

ミリは物に触れると、説明しがたい独特な感情と感覚を感じることができる。

物に触れると特定の色が思い浮かび、その色から触れた物の過去がぼんやりと見えた。

過去の出来事の細かい流れまでは分からなかったが、幸せなことは明るい色で、悲しいことは暗い色で感じるのだ。

一見何の役にも立ちそうにない能力だったが、かくれんぼにはピッタリだった。

マルがどこかに隠れたら、彼女は適当にあちこち探し回るふりをしてから隠れている場所に行けばいい。

ただ、今日はあんまり簡単に見つけてしまったせいで、マルに疑われてしまったようだった。

“明日もここに来ようよ、姉ちゃん。”

マルがミリを見上げて言った。

ミリはすぐには答えず、神廟を見回しながら考えるふりをして、しばらく目を閉じた。

“明日はちょっと無理かも。”

“なんで?”

明日は灰色だから…と答えかけて、ミリは口を閉ざした。

“明日は何となく……ダメみたい。”

ミリが口ごもるように言うと、マルが顔をしかめた。

触れた物の過去を感じられるだけでなく、ミリには近い未来を予測する能力があった。

それは一種の予知能力だったが、占星魔法で未来を透視する能力とは違う。

彼女が未来について知ることができるのは、やはり色だけだった。

ミリの頭の中の複雑に混じりあった色が、未来に関するぼんやりした感覚を伝えてくる。

だが、それだけでは明日何が起こるかを予測するのは不可能だった。

唯一役に立つのは、他の人よりも天気を予想しやすいという点だろう。

曇る日は暗い色、晴れる日は明るい色が見えたから。

ミリに見えた明日の色は灰色だった。

彼女が灰色を見た翌日は必ず雨が降る。

ミリは雨の日が嫌いだった。

彼女が落ち込んだような表情を作ると、その様子を見ていたマルがため息をつきながら首を振った。

“やっぱり、姉ちゃんは変だ。”

ミリとマルは神廟を離れ、丘の道に沿って村へ続く階段をゆっくりと降りた。

ミリとマルは神廟を離れ、丘の道に沿って村へ続く階段をゆっくりと降りた。

丘の下には四方を城壁に囲まれた城郭都市、ソランの風景が広がる。

空を飛ぶ鳥をも阻む高い城壁と、人々の忙しそうな足音、白い煙に満ちたここはソランという本来の地名よりも‘炎の街’という名で知られていた。

ソランは王国で最も多くの火薬製作所とランプ製作所がある場所だ。

昼には火薬製作所の火花が散り、夜にはランプが街を彩った。

ミリとマルが家に向かっている途中、街の家々に明かりがともり始めた。

二人は丘を下って神廟の入り口付近にある自宅へ入る。

門を通ると広い庭と伝統的な様式の東方住宅が姿を現した。

巨大な木の柱を組んだ木造の建物の上に、三角形の瓦屋根が長く伸びている。

“別棟のおじさんだ! ”

中庭を通って母屋に向かっていたマルが叫んだ。

庭の中央で一人の男が、まるで祈りを捧げているかのように跪いていた。

彼は先日から西の別棟に寝泊まりしている客人だった。

背は高く、鬼のような人相。

彼の膝の下には、男の背の高さと同じくらい大きな大剣が一振り置かれていた。

“触ってもいい? ”

ミリが止める隙も無く、マルが男に声をかけた。

男はマルを見るとうなずいて剣の柄を差し出した。

マルが明るく笑って柄を握った。大剣を振ってみたかったのか、マルが細い腕で剣を持ち上げようと歯を食いしばる。

しかし、どれだけ力を入れても大剣は持ち上がりもしなかった。

その姿を見て男が笑った。

そして立ち上がり、マルが剣の重さを感じられるように、大剣を軽く手に握らせた。

男の手を借りながら大剣を左右に振ると、マルの瞳がキラキラと輝いた。

ミリはその様子を心配げな表情で見守っていた。

ミリは両親が男を家に連れて来た日を思い浮かべた。

南の城門の前に倒れていた男を家に連れてきたのは、父だった。

全身が傷だらけの男は何日も食べていないのか、やつれて見えた。

他の街からひたすら歩いてきたようだ。

ミリの両親は男を別棟に移して薬と食料を与えた。

男は傭兵として何年も各地を転々とし、気をしずめるためにソランへ来たと話した。

両親はいくらでも休んでいけと男を励ました。

ミリは両親が何の疑いもなく男を受け入れたことが不安だった。

男の身元をもっと正確に知りたい。

彼女は両親に気づかれぬよう、倉庫に保管された男の大剣を探した。

指が大剣に触れた。

赤黒い色だった。

ミリは背筋に寒気を感じ、慌てて手を放した。

彼女の指先がチリチリと痛む。

今も憎悪と怒り、苦痛、そして絶望が感じられる気がした。

物の記憶がこれほど鋭く、苦しいのは初めてだった。

ミリはマルと遊ぶ男を疑いに満ちた目で見つめた。

男はぶっきらぼうなその表情とは違い、マルが喜びそうな遊びをしながらマルの明るい笑顔を引き出していた。

そんな姿を見ると悪い人ではないのかもしれないと思いながらも、ミリは大剣が見せた暗い記憶を忘れることができなかった。

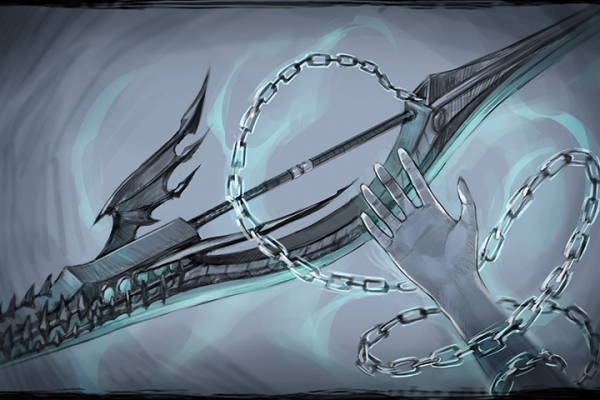

彼女の瞳に映ったそれは、奇怪な形の武器だった。

その武器は手で握る柄を中心に左右に伸びており、両端がまるで馬上競技で使う槍のように長く、鋭かった。

それだけを見ると、単に敵を突くための武器のようにも見える。

だが、それだけではなかった。

武器には左右の槍先から半円を描く巨大な刀が鋭い歯を光らせている。

武器はそれ自体で敵を斬り捨てる一つの巨大な刃のようだった。

ミリは得体の知れない恐ろしさを感じた。

この空間から逃げ出したかった。

しかし、彼女の意志に反して、彼女の脚は武器に向かってゆっくりと進んでいった。

武器の柄からは一本の鎖が長く垂れている。

鎖の先がまるで蛇のように頭を上げて彼女を見つめた。

ミリの心臓が恐れでドクドクと弾む。

だが、彼女はすでに手を武器に向けてゆっくりと伸ばしていた。

“!”

その瞬間、鎖が瞬く間に伸びて来て、ミリの手首に巻き付いた。

驚いたミリが鎖から手を抜こうと必死にもがく。

しかし、無駄だった。

‘使命。’

彼女の指先が真っ黒に染まり始めた。

指先から、黒い気がまるで全身を鱗のように覆っていく。

‘ドラゴンナイトの使命。’

抵抗する間もなく、あっという間に黒い気が彼女の全身を包み込んだ。

“ダメ!”

夢から目覚めた時、全身が冷や汗でびっしょりと濡れていた。

あまりにも生々しい夢だった。

何が現実なのか、分からなくなりそうだった。

気のせいか、鎖に巻き付かれた手首が痛む。

眠る前に男が持っていた大剣を見て不安になったせいだろうか。

ミリは最近、物の記憶を読む行為に恐れを感じ始めていた。

暗い感情に触れるのは、精神的にもつらいことだった。

ミリは今後、武器にはできる限り手を触れないようにしようと心に決めた。

窓の外から日の光が差し込んでいる。

雨が降るだろうという機能の予想に反して、空は雲一つないほどに晴れていた。

灰色の晴れた日。

ミリはいつもと変わらない温かい日差しを受けながら、得体のしれない不安を感じていた。

その日、西の別棟の男は、一言の挨拶もなく邸宅を去った。

倉庫には男の大剣がそのまま残されていた。

ミリは自分を普通だと思っていた。

ミリは自分を普通だと思っていた。

世の中には自分よりも優れた能力を持つ人たちがたくさんいる。

例えば彼女が好きな伝説の中の魔術師、吟遊詩人や演奏者のように世の中には長く語り継がれる特別な人たちがいた。

それに比べて、ミリは少々人とは違った能力を持っただけの普通の女の子。

そう思っていた。

“火花が飛ばないように、気を付けて混ぜなさい。”

マルが父に習いながら火薬を作っていた。

火薬製造家である父は、なぜかマルにだけ火薬の製造法を教える。

マルも火を扱うのが楽しいのか、父の言うことをよく聞きながら一緒に火薬を作った。

ミリはそんな二人の姿を近くから見守っていた。

マルが黒い鉄釜の中に火薬の原料を入れ、ぐいぐいとかき混ぜた。

鉄釜のおかげで火花が散ってもケガをする心配はないが、貴重な材料を無駄にしてしまうかもしれない。

マルは真剣な表情で材料を混ぜ、火薬を慎重に袋に移した。

父がマルの火薬を一握り取り出すと、火をつけて性能を試した。

ボウッと音を立て、マルの火薬が一瞬で燃え上がった。父が満足げにうなずく。

ミリはふと、あの赤黒い火薬の炎の中に、何か入っていると思った。

炎は武器だった。

王国は常により強い武器を求めていた。

ソランで作られた火薬は王国軍に供給され、爆弾や爆薬、銃砲を作るのに使われた。

一見のどかに見えるこのソランとは違って、外の世界では魔族討伐の名のもとに何度も遠征が繰り返されていた。

戦争という言葉には、いつも死の知らせが付き添っていた。

勝利の喚声すら誰かの犠牲の上に置かれた飾りに過ぎないのだ。

もしかしたら、マルの小さな手にも武器が握られる日が来るのかもしれない。

ミリは今からその瞬間が怖かった。

平凡な自分の能力で今の幸せを守れる自信が無かった。

“どうしたの? ”

誰かがミリの手を握った。

マルだった。

顔と手を煤まみれにして、意気揚々とした表情で彼女を見つめていた。

“今日はもうやめる。他のことして遊ぼうよ。”

マルが彼女の手を引いた。

まるで彼女の考えを読んで、心配するなと慰めるかのように。

ミリはマルを頼もしく思った。

彼女はそんな弟の顔を見つめて笑った。

そして、この幸せをいつまでも守りたいと思った。

–

夜だった。

誰かが彼女の名を呼んでいる。

それは、心の中に直接響く声だった。

どこか温かく、懐かしい声。

ミリは声に導かれて家を出、神廟へ向かう階段を上った。

階段をゆっくりと上がる間、彼女の頭の中は霧がかかったように何も考えることができなかった。

ただ自然と足が動いた。

彼女は丘の上の森の道を通ってその先にある神廟にたどり着いた。

神廟の中ではまぶしい光を放つ巨大な円形の球が空中に浮いている。

その光の玉が強い光を放つたびに、彼女の名を呼ぶ心の声を感じた。

ミリが光の玉に向けて手を伸ばした。

手を近づけると、光の玉から長い鎖が伸びて来て、彼女の手首に巻き付いた。

次の瞬間、光の玉が突然強烈な光を放って消え、その場に巨大な武器が現れた。

半円型の武器。

それはミリが夢で見たあの武器だった。

その時になってようやくミリの頭の中の霧が晴れ、彼女は正気に戻った。

彼女は夢の中と同じく、鎖から逃れようともがいた。

しかし、鎖は彼女の手首にしっかりと巻き付いて離れようとしない。

そして彼女が逃げだす前に、鎖から武器の記憶が流れ込んできた。

真っ白い空間だった。

そこには武器が浮いているだけで、何もなかった。

ミリは辺りを見回した。

人も物も風景も、音すらなかった。

“ここは?”

“ここはドレイカーの魂が眠る場所。 使命を持つ記憶の場所。”

武器から声が流れ出した。

ぶっきらぼうだが温かく、鋭いが懐かしい声だった。

“ドレイカーの最後の末裔よ。使命を受け入れる覚悟はできたか?”

“ドレイカー?し、使命……。一体、何を……。”

“まず、これはそなたが知るべき過去だ。”

ミリが戸惑う様子を見せても、武器は待ってくれない。

当たりの景色が回転する走馬灯のように残像を遺しながら変わり始めた。

まるで時間をさかのぼるように。

最初の風景、そこはソランだった。

そして、次第に風景は時間をさかのぼり、ソランの城壁が建てられる前、王国が建国される前、大地の風化が山脈を削る前の、ここに巨大なドラゴンの神殿が存在していた時代を映しだした。

そこは灰色に満ちた古代の記憶。

ドラゴンの神殿には銀の髪を持つ一人の人間の女性が、神殿を訪れる人々を見つめながら立っていた。

彼女の前には数百名の人々が集まり、跪いて彼女への敬愛を示していた。

人々は彼女を’巫女様’と呼んだ。

巫女の手から魔法の炎が燃え上がり、傍で膝をついていた司祭の手の上に移った。

“彼女は我らの力を必滅者たちに伝えなければならないと主張した。”

武器が彼女に語りかける。

今度は風景が少しずつ回転して、時間が少しだけ進んだ。

過去の記憶は、再びドラゴン神殿を映し出す。

神殿の中で巫女と呼ばれていた女性と、一人の男性神官が話をしている。

“我が血筋の娘よ。どうしても必滅の者たちに我らの力を全て伝授するというのか?彼らは運命を変える力を持ちながら運命に従う者たちだ。”

神官の問いに、巫女は慈愛に満ちた微笑みを浮かべたまま口を開いた。

“私たちドレイカーの血は少しずつ力を失っています。このままでは使命を果たせぬまま終末を迎えてしまうでしょう。今や私たちが使命を果たす方法はこれしかないのです。”

巫女は胸に抱いた赤ん坊を神官にそっと見せた。

神官は赤ん坊をじっと見つめながら言った。

“我らの血を受け継ぎながら、必滅の者として生きてくのか。これがそなたの選択なのだな?”

神官の問いに、巫女は静かにうなずいた。

また風景が回転して、次の記憶を映し出す。

今度は赤黒い色の記憶だった。

先ほど見たドラゴンの神殿が燃えている。

“善良なる民を惑わし、邪教を広めた者たちを倒すのだ!邪教の教祖、巫女の首を刎ねた者には、王から褒美が与えられるぞ!”

燃え上がる神殿に、王家の武士たちが押し寄せた。

彼らはドラゴン信仰を追放し、王国の権力を強固にするため王国が雇用した者たちだった。

ドラゴンたちが神殿前の広場に集まる武士たちに向かって飛びかかる。

神殿の中に入れないよう阻止しようとしていたのだ。

神殿の中で、巫女は胸に抱いた赤ん坊を見つめて頬を撫でていた。

“私たちの最後の末裔。ついに時が来てしまいましたね。母親なのに、あなたをもっと長く守ってあげられなくてごめんなさい…。”

巫女は片手で赤ん坊を抱いたまま、もう一方の手で祭壇の遺物を持ち上げた。

そして、遺物の力を使って光の玉を作り出した。

それは次元の隙間に向かう通路だった。

彼女は少しの迷いもない微笑みと共に、赤ん坊と遺物を光の玉の中に押し込んだ。

“どうか……、ドレイカーの記憶があなたを正しい道に導きますように。”

次の瞬間、神殿の関門が突破されて武士たちが押し寄せてきた。

武士たちの剣が無慈悲に巫女の体を貫く。

彼女は抵抗しなかった。

彼女は自らが愛した必滅の者たちが自分に剣を向ける日が来ることを、すでに知っていたのだ。

彼女の銀髪が命の尽きた花のように床に散った。

彼女の命が絶えるのと同時に、人間の姿が崩れ始め、巫女の体は巨大なドラゴンの形に変化し始めた。

一つの存在が消えていく様子を、ミリは悲しみと共に見守るしかなかった。

“そして、これはそなたが知るべき現在だ。”

再び永遠にも思える月日が流れ、彼女はソランの風景の中に戻ってきた。

その昔ドラゴンの神殿があった場所には、巨大な神殿の代わりに小さな神廟が一つ建っていた。

一瞬、神廟の前に巫女が作った光の玉が現れた。

その光の玉から、巫女に抱かれていた赤ん坊が再び姿を現す。

突然空から降ってきたようなその赤ん坊を受け止めたのは、一組の若い夫婦だった。

それは、ミリには信じがたい光景だった。

“母さん?父さん? ”

神廟の前にいる若い夫婦は、間違いなくミリの両親だった。

彼女が驚く間もなく、風景の回転と共に夫婦と赤ん坊の記憶が過ぎ去っていった。

赤ん坊はどんどん成長して元気な女の子に育った。

少々変わった能力を持っていながら、自分を普通だと信じている少女。

それは、他の誰でもないミリだった。

“私……なの?”

記憶の中のミリはいつの間にか現在に戻っていた。

ミリの目の前には、まるで鏡に映ったように自分の姿を見つめるもう一人の自分がいた。

二人の瞳が同時に不安に揺れた。

そして、一筋の涙と共に記憶の中のミリはゆっくりと散っていくように姿を消してしまった。

“最後に、これがそなたの知るべき未来、使命の瞬間だ。”

それは、いつなのかも分からない未来の記憶。

彼女は世界の崩壊を目論む古代のドラゴンと対峙していた。

赤い翼を持つドラゴンの前で、世界は崩壊し人々は涙を流していた。

ドラゴンと対峙するミリの手には、今記憶を見せているあの武器が握られている。

巨大な武器を軽く突き上げた彼女の眼には、一点の迷いもブレも無かった。

“私が……。そんなはずない……!”

“使命を受け入れた時、そなたはドラゴンナイトの力を取り戻すだろう。”

武器の最後の一言と共に、ミリが現実の神廟の風景に戻ってきた。

彼女の目の前には、今も宙に浮く武器がある。

未来の記憶の中で彼女が手にしていたのは、まさにその武器だった。

鎖がするっとミリの手首から離れた。

そして訪れる静寂…。

まるで武器が彼女の選択を待っているかのようだった。

ドラゴン。

ドレイカー。

末裔。

使命。

ドラゴンナイト。

彼女はその全ての考えを振り払おうとした。

しかし、いくら否定しようとしても無駄だった。

彼女の意識のどこかで、全てが事実であると分かっていたのだ。

‘使命を受け入れる覚悟はできたか?’

頭の中に、武器の一言がまた思い浮かんだ。

ミリは神廟を出て階段を駆け下り始めた。

今は何もかもに背を向けて逃げ出したかった。

彼女には、全てがあまりにも重すぎた。

彼女の平凡な暮らしが静かに崩れていく。

“姉ちゃん、大丈夫?どこか悪いの? ”

今日もマルが部屋の前まで来ていた。ミリは大丈夫だから、と弟に言い聞かせて帰した。

何日経っても、手首に巻き付いた鎖の感触が消えない。

武器の記憶はミリを’ドレイカーの最後の末裔’と呼んだ。

ドレイカー。

記憶によると、それは力を失って姿を消したドラゴン種族の一つのようだ。

ミリは記憶の中で見たドラゴンたちと武士たちの剣で命を落とした女性ドラゴンを思い浮かべた。

ドレイカーの末裔って一体何なの?

私は人間ではないの?

人間でないなら、私はいったい何者なの?

彼女は部屋を出るのが怖かった。

真実と向き合うのが怖かった。

数日後、ミリは悩みに悩んだ末、両親に会うことにした。

数日後、ミリは悩みに悩んだ末、両親に会うことにした。

いつまでも悩んでばかりではいられない。

一番大きな疑問と向かい合わなければ、先に進めそうになかった。

二人はいつもと同じように笑顔でミリを迎えてくれた。

ミリはその姿に、どこか距離感のようなものを感じた。

ミリはドレイカーの記憶の最後の部分を両親に話した。

それが事実なのか、両親の口から聞きたかったのだ。

ミリの質問に、両親の表情が徐々に固まっていく。

それだけでミリは両親からの答えを予測することができた。

両親の心配する声に、ミリは大丈夫だとにっこり笑った。

ただ事実を確認したかっただけだと言って。

この事実を知っても、家族は家族。

そう思うと、意外と簡単に受け入れることができた。

その日の夜は家族と一緒に食事をした。

いつもと変わらぬ、楽しくて幸せな時間だった。

悲しみはかなり後からやって来た。

部屋に戻って一人になった時、静けさと共にミリは自分が独りぼっちだと悟ったのだ。

彼女の魂は深い水の中にどんどん沈んでいた。

水の上から自分に向かって伸ばされた手が見える。

力の限り手を伸ばしてみたけれど、決して届かない距離だった。

水の上の光が遠ざかっていく。

家族の手もだんだん見えなくなっていった。

そして、彼女がたどり着いた底には、光など存在しなかった。

私は、一体、何者なの?

涙だけが、彼女を迎えてくれた。

–

数日後、ミリは再び神廟を訪ねた。

自分の存在についてもっと詳しく知りたかった。

だが、神廟に到着した時、そこには光の球も武器もなかった。

ミリは神廟の前に座り込んだ。

まるで道に迷ったように、先が見えない。

どこへ行けば自分のルーツを探せるのだろうか。

その時、考えにふけっていたミリの方へ、周辺の森から多数の足音が近づきつつあった。

実はミリが気づかなかっただけで、神廟の丘を登っている途中からずっと彼女をこっそりと追う集団がいた。

その集団の人々がゆっくりとミリの前に姿を現す。

人々は武士や僧侶、商人など様々な服装をしていた。

街に紛れ込むために、それぞれ違った服装をしてソランに入り込んだ者たちだった。

“何も聞かずに、おとなしく我々と共に来てください。”

“ね、姉ちゃん!”

ミリは気が遠くなりそうだった。

武士の服装をした男の手に、マルが人質として捕らわれていた。

男の片手に握られた剣が、マルの首に向けられている。

“弟を放して!”

“あなたの力を必要としている人たちがいます。弟に怪我をさせたくなければ、我々に従ってください。”

“何を言っているのですか?私は……、私には力なんてありません!お願い、弟を放して!”

ミリは叫んだが、男は脅迫をやめなかった。

男は無言のまま、マルの首に鋭い剣をぐっと押しあてた。

“……!分かりました!言う通りにします!”

ミリは武士の言葉に従うしかなかった。

縄をもった僧服の男がミリの方へ一歩ずつ近づいてくる。

“姉ちゃん……。”

その時…。

マルを人質にしていた武士の背後に、影が一つ現れた。

影は武士の膝裏を蹴り付けて姿勢を崩させ、マルをぐっと懐に引き寄せた。

武士が突然の衝撃に悲鳴をあげて振り返る。

武士が振り返った時、武士の目前で二つの銃口が彼をにらみつけていた。

影の手に握られていたのは、銃口が二つある巨大な銃砲だった。

“動くな。弾丸を無駄にしたくない。”

影の正体は、西の別棟に寝泊まりしていた大剣の男だった。

男は武士に銃口を向けたままマルの背中を押して、階段を降りるよう促した。

それと同時に男は床に落ちた武士の長剣を蹴り上げ、ひょいっと拾い上げる。

剣と銃砲で武装した男が、集団をにらみつけた。

“チッ、面倒なことになったな。おい、とりあえず女を捕まえろ!大事な魔法材料だ。殺すんじゃないぞ。”

男の登場で、集団の表情が暗くなった。

マルという人質を失ったうえ、邪魔者まで現れたので、この際どうにかしてミリだけを連れて逃げることにしたようだ。

集団は銃砲を持った男を無視し、ミリに向かって駆けだした。

集団が駆け寄ってくるのを目にした瞬間、ミリは妙な感情を感じていた。

マルの首に剣を押しあてた者たちへの怒り、男の登場による安堵感、自分の無力さへの絶望感が混ざり合った感情…。

‘使命を受け入れた時、そなたはドラゴンナイトの力を取り戻すだろう。’

‘私には……、何の力もありません。’

使命を受け入れる覚悟のない自分は無力な存在だった。

だけど、もしも使命を受け入れたら……。

幸せな日常を守る力が手に入るの?

短剣を持った僧服の男がミリに襲い掛かる。

短剣が彼女の体に触れようとした瞬間、神廟の奥から武器が現れ、僧侶の顔をものすごい力で攻撃した。

彼女の手にはいつの間にか武器から伸びる鎖が握られていた。

彼女が鎖を引き寄せると、武器はそのどっしりとした見た目に反してあまりにも軽く彼女の手に飛んできた。

ミリは初めて武器の柄を握った。

手の内側から神秘的な気を感じる。

武器の中心から全体を包み込むように、熱気が少しずつ湧き上がってきた。

武器が彼女に問う。

平凡な少女のままでいるか、それとも使命を選択するのか。

ミリは自分に襲い掛かる集団を相手に、自分の初めての覚悟を見せることにした。

彼女の手から伸びる武器が、丸い軌跡を描いて空中を回転した。

武器の軌跡を辿るかのように、魔法の炎が空中に現れる。

彼女の意志通りに動く武器は、この上なく軽かった。

だが、彼女と対峙する者たちにとってはこの上なく思い武器だった。

ミリが攻撃した軌跡を追うように、集団の武器は一瞬で粉々になる。

最初から集団の武器だけを狙った攻撃だった。

ミリに集団の命を奪う意志はなかった。

ドレイカーの使命を受け入れることと、彼らの命を奪うことは何の関係もなかったからだ。

事件は収束してミリを連れ去ろうとした犯人たちは全員投獄された。

事件は収束してミリを連れ去ろうとした犯人たちは全員投獄された。

ミリとマルが危険にさらされたと聞いた両親も、青ざめた顔で駆け付けてきた。

二人をしっかりと抱きしめて涙を流す両親を見て、ミリは二人の愛を心から感じることができた。

ミリは事件の経緯をどう説明すればよいか、かなり悩んだ。

幸い、犯人を倒したのは伝説の傭兵’大剣のハルク’だったという噂が流れたおかげで、事件は一段落した。

彼はソランを発つ前に二人に別れの挨拶をしようとした時、犯人たちの怪しい動きを目撃して後を追ったと話した。

ハルクは事件が落ち着くのを待って、改めてソランを去って行った。

今回は大剣と共に…。

男はミリと別れる時、自分の助けは必要なかったのではないかと笑った。

去りゆく男を見つめながら、ミリは自分の力と使命、そして自分のルーツについて改めて考えた。

いつの間にか、平凡な女の子の暮らしなど完全に吹き飛んでしまった気分だった。

ミリは再び丘の上の神廟を訪ねた。

人々の目を避けて‘ドレイカー’と向き合うには、ここしかなかった。

彼女はいつの間にかドレイカーの魂と記憶を持つその武器を‘ドレイカー’と呼んでいた。

ミリはドレイカーの起源と使命についてもっと知りたかった。

それは、自分自身をもっと知りたい気持ちと同じだった。

だが、ドレイカーが見せてくれた記憶だけでは、彼らのルーツと歴史を完璧に理解することはできない。

ミリはドレイカーを通じてもう一度未来の記憶と向き合った。

彼女が経験することになる使命の瞬間の記憶。

赤い翼のドラゴンが記憶の中のミリに向かって強烈な炎を吐き出した。

記憶を見守るミリまでも燃やしてしまいそうな炎を感じる。

だが、記憶の中のミリは一人ではなかった。

記憶の中でドラゴンの火炎が止まると、そこにはミリを守っていた盾を持つ一人の女性がいた。

彼女だけではない。

世界の運命と戦うミリは、一人ではなかった。

涙を流す人々に寄り添い、手を握る男。

傷ついた人々を慈愛に満ちた微笑みを浮かべて癒す女。

誰よりも前に出て怪力で敵をねじ伏せる男。

彼女の背後に、共に戦う仲間たちの影が見えた。

ミリは改めて赤黒い火薬の中で見た果てしない戦争を思い起こした。

世の中は今も誰かの悲しみの上に、なんとか成り立っている。

ドレイカーの使命が何なのかはまだはっきり分からないが、この世界は今も得体のしれない闇の中に置かれているような気がした。

記憶の中の人々は、誰もがこの世界の闇と戦っていた。

ミリは自分もこの世界の闇を打ち払うために、ドレイカーの能力を使いたいと思うようになった。

–

“本当に行っちゃうの? ”

マルが泣きじゃくりながら言った。

ミリはそんなマルの頭をそっとなでる。

ミリは悩んだ末にソランを離れ、旅に出ることを決めた。

使命を果たすという目的もあったが、そのたびで自分の能力をさらに引き出せれば、自分のルーツと使命の意義についてももっと理解できるようになると思ったのだ。

ミリはしゃくりあげるマルの肩を優しくたたきながら、温かい微笑みを浮かべた。

“行ってくるね。”

彼女が海へ向かう場所に乗り込んだ。

馬車を使っても十日はかかる遠い道のり。

だが、ミリに不安はなかった。

ドレイカーをぎゅっと握りしめる。

馬車はゆっくりとソランの城門をくぐり始めた。

マビノギ英雄伝公式サイト

「ミリ キャラクターストーリー」より

Copyright © 2009 NEXON Korea Corporation, Licensed to NEXON Co., Ltd. in Japan.